Depuis des siècles, les hiéroglyphes égyptiens ne sont plus que des symboles mystérieux. Aux yeux des voyageurs et des savants européens, ils ressemblent à une langue muette, faite d’oiseaux, de serpents, de disques solaires. Déjà, dans l’Antiquité tardive, on avait perdu leur sens. Durant des siècles, les érudits avaient tenté de les comprendre, souvent en les considérant comme de simples symboles magiques ou philosophiques, et non comme une véritable écriture.

Tout change à la fin du XVIIIᵉ siècle, lorsque l’expédition de Napoléon en Égypte (1798–1801) révèle au monde occidental les vestiges grandioses de l’ancienne civilisation du Nil. Parmi les trésors ramenés, une pierre noire découverte en 1799 près de Rosette attire l’attention : la pierre de Rosette. Elle porte un même texte en trois écritures différentes : grec, démotique et hiéroglyphique. Ce sera la clé.

Les premières tentatives

Le Britannique Thomas Young est le premier à avancer sérieusement, vers 1814 : il identifie certains signes hiéroglyphiques comme des phonèmes, notamment dans les cartouches royaux. Mais il ne parvient pas à déchiffrer tout le système.

En France, un jeune savant ardéchois, passionné depuis l’enfance par l’Orient, travaille sans relâche : Jean-François Champollion. Polyglotte précoce, il maîtrise déjà le copte, la langue héritière de l’égyptien antique. Ce savoir lui donne un avantage décisif : il devine que les hiéroglyphes ne sont pas seulement des symboles, mais une écriture phonétique et idéographique à la fois.

Le moment décisif

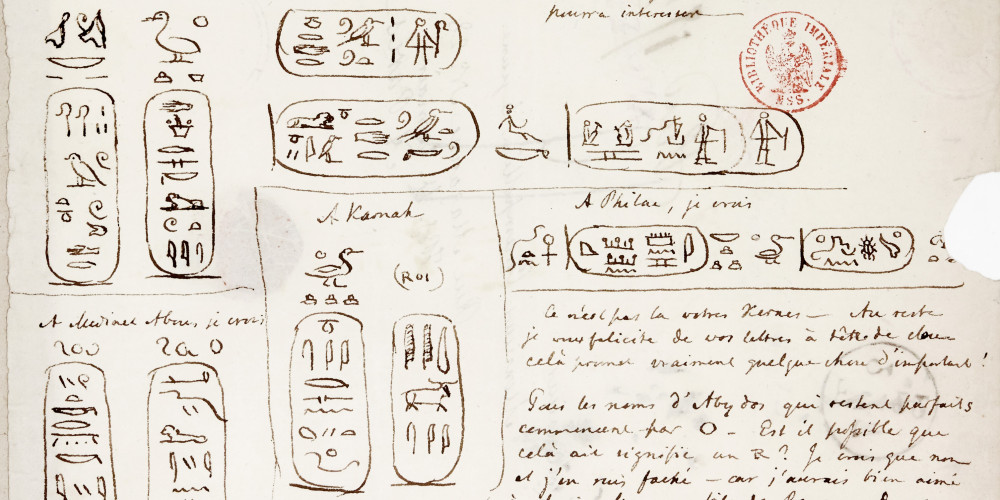

En 1822, après des années d’études, Champollion compare systématiquement les cartouches de pharaons, notamment ceux de Ptolémée et de Cléopâtre, présents à la fois en grec et en hiéroglyphes. Il établit des correspondances phonétiques, et peu à peu, l’ensemble du système commence à s’ouvrir.

Le 14 septembre 1822, il présente son résultat à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres à Paris, dans une lettre adressée à M. Dacier. C’est le fameux « Lettre à M. Dacier relative à l’alphabet des hiéroglyphes phonétiques ».

Ce jour-là, Champollion annonce qu’il a percé le code des anciens Égyptiens. En sortant de la séance, selon la légende, il s’écrie : « Je tiens l’affaire ! » et s’effondre, évanoui par l’émotion et l’épuisement de son travail acharné.

Conséquences

Le déchiffrement des hiéroglyphes n’est pas seulement une victoire savante : c’est la renaissance d’une civilisation oubliée. Pour la première fois depuis l’Antiquité, on peut lire directement les inscriptions laissées sur les temples, les tombeaux et les papyrus. L’Égypte cesse d’être une énigme silencieuse et retrouve une voix.

À partir de là, naît véritablement l’égyptologie moderne. Les textes religieux, administratifs, littéraires de l’Égypte pharaonique s’ouvrent à la compréhension. On découvre la pensée, la politique, les prières et les rêves d’un peuple disparu depuis deux millénaires.

Un héritage durable

Champollion, mort prématurément en 1832 à seulement 41 ans, n’aura que dix années pour exploiter sa découverte. Mais son œuvre marque un tournant décisif : il a rendu au monde une écriture, et par elle, une civilisation entière.

Commentaires

Enregistrer un commentaire